إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع نصي ، والحضارة الإسلامية بنيت على نص مقدس وهو القران الكريم ، وهذا الكتاب ليس حكرا على الأمة الإسلامية ، لأن ما فيه من العلوم والمعارف لا تختص بأمة دون غيرها . إذا سلمنا أنه خاتم الكتب السماوية فكما كان الإنجيل ولادة لأمة مسيحية ، والتوراة ولادة لأمة يهودية ، كذلك القرآن الكريم هو ولادة لحضارة عالمية تحكم الكرة الارضية بحكم الله تعالى ، ولم تكن حاكمية القرآن الكريم باعثا للعزوف عنه ، أو الخشية من الحق ، لأنه منبع النصوص القرآنية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكي تبقى هذه القدسية مستمرة إلى قيام الساعة ولا يعتريها أي انحراف طوال مرحلة الرسالة الإسلامية في كل عصر كان لا بد من وجود ثلاثة عناصر هي : المرسل وهو ( الله ) ، المرسل إليه وهو ( إنسان ولكنه نبي ) ، والواسطة ( ملاك مشخص وهو الوحي ). فالنبي لا يمكن أن يتحدث أو ينطق بشئ يتعلق بالرسالة بدون التوجيه من الله ، وهذا التوجيه لايكون إلا بوساطة بين الله ونبيه وهو الوحي ، وهذه الواسطة لا تخطئ في نقل المعلومة من المرسل ( الله ) إلى المرسل إليه ( النبي ) ، وقد سئلت السيدة أم المؤمنين عائشة أن تصف الرسول (ص) قالت وبإيجاز : « كان خلقه القرآن « .

والحق إن القران كنص مقدس يقتصر على الوحي ، وما نجده من إضافات وشروح واجتهادات ، هو جهد بشري لا قدسية له والخلط بين أمرين يوجد خللا فكريا ، وهو ما نشاهده في واقعنا المعاصر ، بحيث أصبح الموروث الحديث أو الرواية في أكثر المذاهب الإسلامية أعلى مرتبة من الوحي ، إذ لا يوجد مدرسة إسلامية أو مذهب إسلامي احتفظ لنفسه بموروثا روائيا صحيحا. هنا يصبح التساؤل منطقيا هل يجب علينا البحث في هوية الحديث ومحدثه وكذلك الرواية والراوي ؟

الجواب نعم يجب البحث فيهما. لأن العقل الجمعي في البيئة الثقافية أو الاجتماعية بصورة عامة عقلية الوصايا ، وسلطة التوجيه ، وسلطة الأمر والنهي. ويكتسب شرعيته من الشعور الملازم بالغيب ، ويتدخل في تثبيت قناعاته الذاتية وكيفية التعامل مع البيئة الخارجية ، وبالتالي يتخذ صفة القدسية. فيصبح الموروث الروائي يبحث عن شرعيته الدينية والترابط مع النص الذي تجذر في ذهن الفرد المسلم بحيث لا يقبل النقد أو الشك أو التغيير. وقد تعددت المقاربات الفكرية التي ناقشت هذه المسألة. فهناك من يعتبر أن المرجعية للحديث وحده ولا مدخلية للقرآن لهذا يجب أن يبقى نص الحديث خارج إطار التاريخ حسب مفهوم الموروث الديني عند هذا الفرد أو ذاك وليس له علاقة بتبدلات أو تغيرات ظروف ومناخات التطور العلمي والاجتماعي.وهناك من يعتبر أن القرآن هو المرجع الوحيد لكل المعارف الإسلامية ويلغي دور السنة النبوية الشريفه باعتبارها محفوفة بالشك وهناك من يعتبر أن القرآن هو الأصل والمحور والسنة النبوية الشريفة تدور حول هذا المحور.

فإذا تتبعنا ما سبق نجد أن القرآن هو الأصل و المصدر الأول والأخير الذي تنبع منه جميع الدساتير والقوانين والقواعد ، فلا يقع في قباله أي شئ ، أما السنة أو الحديث فيأتي دورها مبينة لما جاء في القرآن الكريم. قال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون « سورة النحل آية 44 . و قد ذهب المحققون وقالوا عن دور السنة إنه التقنين في ضوء تلك التشكيلات الدستورية والقوانين والقواعد القرآنية ، فإنه بلا شك لا يوجد مجلس تشريعي ولا وجود للدستور، فهناك فقهاء الدستور يرجع إليهم فقهاء التشريع لمطابقة ما جاء في الدستور. من هنا كان لا بد من تشكيل فقهاء الدستور القرآني قبل إيجاد فقهاء الحديث أو الرواية ، فإذا ما أفتى فقهاء الحديث بشئ عرضوه على فقهاء الدستور القرآني ، تماما هو ما يطلق عليه عرض الحديث على القرآن الكريم فإن وافق عليه عملنا به وإن خالفه تركناه.

ولا ريب إن الأثر البالغ الذي يتركه هذا الرجوع إلى القرآن الكريم وهو الأصل ، من شأنه أن يحقق ثقافة الحوار ليحل محل ثقافة الإستبداد. وهذا الإنطلاق من مدار الفكر الموروث الديني المغلق إلى مدار الفكر القرآني الشامل ، كفيل بإحداث تغيرات في المجتمع ، وذلك برفع اللبس والغموض عن مفاهيم خاطئة استحكمت وسادت لدى فئات من الناس الذين فهموا الموروث الروائي بشكل مغلوط يتماشى مع أفكارهم وتوجهاتهم ، وشرعت لنفسها بمقولات التشدد وأفعال منافية للروح القرآن في المواقف التي تصدر عنها.

تحريض ترامب ودور "الموساد".. "الاحتجاجات" الإيرانية بين الحقيقة والتضخيم الإعلامي

تحريض ترامب ودور "الموساد".. "الاحتجاجات" الإيرانية بين الحقيقة والتضخيم الإعلامي

الغارديان: الشباب الأمريكي يقبِل على قراءة القرآن لفهم صمود الفلسطينيين

الغارديان: الشباب الأمريكي يقبِل على قراءة القرآن لفهم صمود الفلسطينيين

قيادي بحماس يكشف عن لقاء بين هنية وقائد الثورة الإسلامية

قيادي بحماس يكشف عن لقاء بين هنية وقائد الثورة الإسلامية

الرئيس الإيراني رقع القرآن الكريم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الإيراني رقع القرآن الكريم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

واقعة المباهلة القرآنية بداية للإصلاح الثقافي والعقدي

واقعة المباهلة القرآنية بداية للإصلاح الثقافي والعقدي

حرق القرآن في السويد والحرب الصليبية المفتوحة على الإسلام

حرق القرآن في السويد والحرب الصليبية المفتوحة على الإسلام

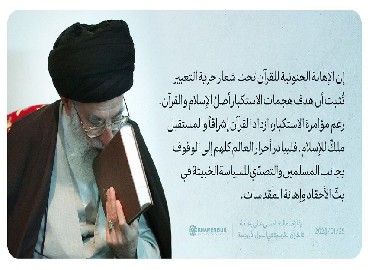

الامام الخامنئي يرد على الاساءة لحرق القرآن الكريم في السويد

الامام الخامنئي يرد على الاساءة لحرق القرآن الكريم في السويد